按呈现形式分类

物理模型

以实体材料制作,具有触感和视觉直观性,是传统营销和展示的主流形式。

优势:真实可触,适合现场静态展示;

局限:修改成本高,难以呈现动态信息(如日照变化)。

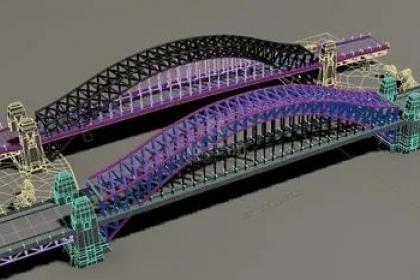

数字模型

通过软件构建的虚拟模型,可结合技术实现交互和动态演示,是现代设计与数字化营销的核心工具。

优势:可灵活修改、支持 AR/VR 交互、能模拟光照 / 人流等动态数据;

常用工具:SketchUp(快速建模)、3ds Max(精细渲染)、Revit(BIM 全周期模型)、Lumion(实时景观模拟)。

关键设计原则

比例优先:任何情况下,比例准确性是模型的核心(错误比例会导致空间判断偏差);

信息聚焦:根据用途筛选信息(营销模型弱化管线,审批模型必须标注退红线距离);

视觉易懂:用色彩、材质、高度差明确空间关系(如用虚线区分人车分流路线);

适配场景:售楼处模型需考虑客户视角(高度 1.2-1.5 米,方便平视观察),审批模型需便于标注数据(预留空白区域写参数)。

与其他模型的区别

对比维度 方案概念模型 详细设计模型(如施工图模型) 营销展示模型

目的 探索创意、沟通概念 还原设计细节,指导施工 展示终效果,吸引客户

细节程度 极简,省略非核心信息 高度还原(如门窗、管线) 精致逼真(材质、色彩贴近真实)

材料 低成本、易加工(卡纸、泡沫) 材料(如 ABS 板、金属件) 高仿真材料(仿真石材、绿植)

迭代频率 高频修改(几小时 / 次) 修改成本高,需严格按图纸制作 基本不修改,固定展示

城市规划模型的分类(按尺度与内容)

城市规划模型的核心是 “匹配规划层级”,不同尺度的模型聚焦不同问题:

规划层级 模型类型 核心内容 尺度范围 典型应用场景

宏观(市域 / 县域) 城市总体规划模型 城市整体空间结构(如 “一主三副” 格局)、生态保护红线、重大交通干线(高铁、高速)、产业园区分布等。 1:10000~1:50000 政府决策会议(如确定城市发展方向)

中观(片区 / 组团) 控制性详细规划模型 片区功能分区(居住 / 商业 / 工业)、路网密度、地块容积率、公共服务设施(学校、医院)布局等。 1:2000~1:10000 片区开发论证(如新区起步区规划)

微观(街区 / 地块) 修建性详细规划模型 具体地块的建筑布局、绿地率、日照间距、出入口位置、地下空间利用(如停车场、管廊)等。 1:500~1:2000 项目落地审批(如居住区规划方案评审)